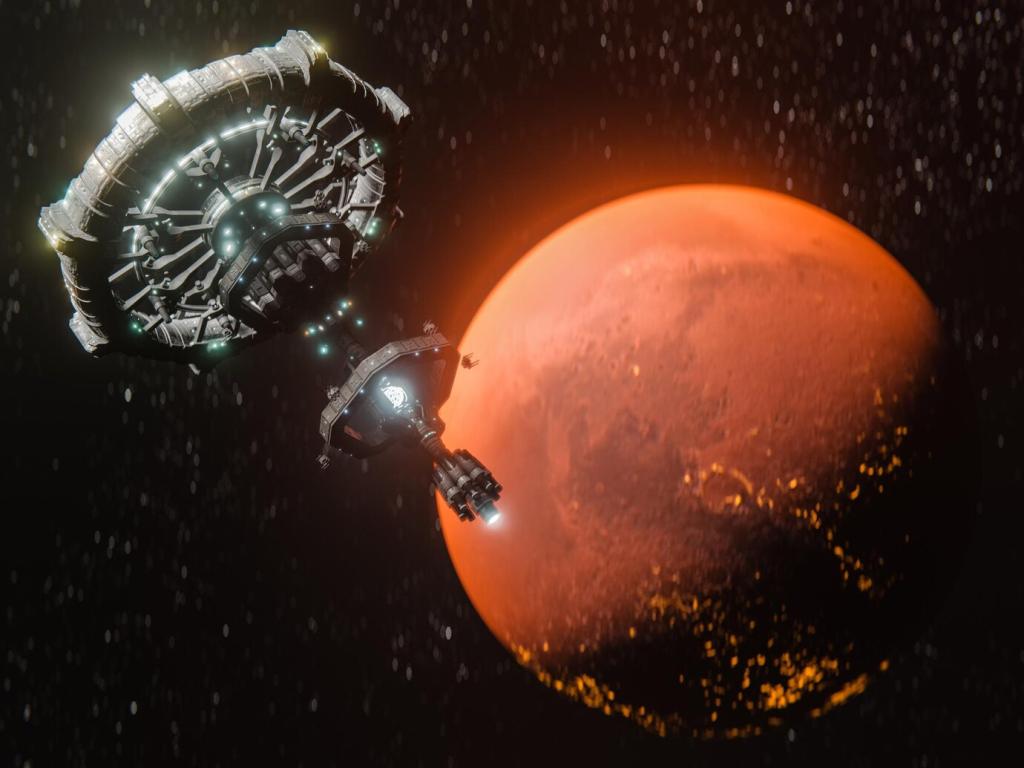

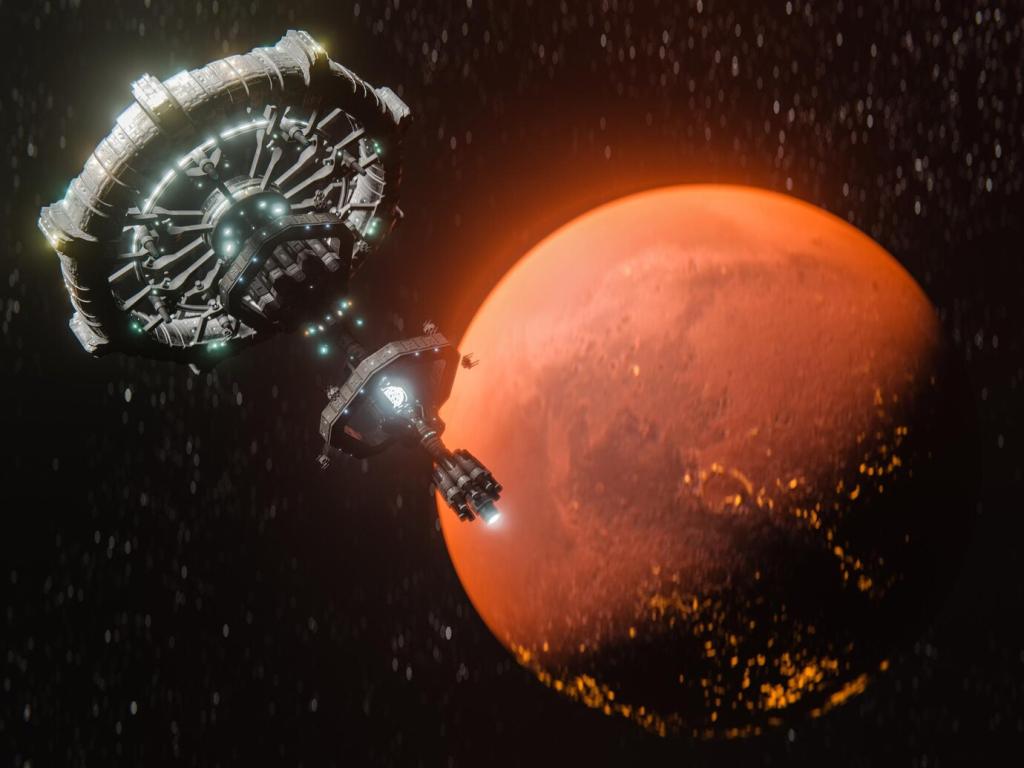

Kraterlandschaften: Das Gedächtnis eines alten Planeten

Merkur besitzt eine der am dichtesten verkraterten Oberflächen im inneren Sonnensystem. Weil fast keine Atmosphäre vorhanden ist, werden selbst kleine Projektile kaum abgebremst, wodurch uralte Strukturen über Milliarden Jahre erhalten bleiben.

Kraterlandschaften: Das Gedächtnis eines alten Planeten

Viele große Einschläge erzeugen Sekundärkrater, die in Ketten oder Bögen auftreten. Diese Muster helfen Forschenden, das Alter der Ebenen zu schätzen und die Dynamik einstiger Kollisionen rückzuverfolgen, ähnlich wie man Trümmerfelder nach einem Sturm kartiert.